IMPRESSUM

DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Gottesbilder

in der Kulturgeschichte

Hartmut Schönherr

Der Begriff "Gottesbilder" meint im allgemeinen Gebrauch inhaltlich gefasste Gottesvorstellungen, Konzepte einer Entität, die ein jeweiliges Glaubenskollektiv begründet. Diese Konzepte können sich je nach Kulturkreis, politischem Framing, gesellschaftlichem Kontext und konkreter Aktualisierung erheblich unterscheiden, selbst da, wo "der gleiche Gott" gemeint sein mag, wie im avancierten interreligiösen christlich-islamischen Dialog.

Für den substanzialistisch orientierten Religionswissenschaftler Gustav Mensching steht hinter allen Gottesbildern die gemeinsame "Erfahrung des Heiligen", sie meinen ihm zufolge eine und die gleiche Entität. Und so nennt er in seiner bemerkenswerten religionsgeschichtlichen Publikation von 1960 alle Verkünder, Propheten, Religionsgründer "Söhne Gottes" - die "Töchter" im Banne der Überlieferungsgeschichte ignorierend. Gleichwohl ist seine Arbeit ein gutes Sprungbrett für die übergreifende Beschäftigung mit Gottesvorstellungen.

Gewiss kann das Wort "Gottesbilder" auch Abbildungen, bildliche Konkretionen einer jeweiligen Gottesvorstellung benennen - wofür in der Regel allerdings Ausdrücke wie "körperliche Darstellung des Göttlichen" oder "bildliche Darstellung Gottes" verwendet werden. Auf dieser Seite geht es um Konzepte. Konkrete Bilder, Abbildungen werde ich nur ergänzend einstreuen, sie den Kurzessays zu Gottesvorstellungen beigesellen. Dem eingedenk, dass diese Bilder stets Konzepte zur Grundlage haben, sie deuten, stützen, kommunizieren.

Im Fokus steht jeweils entweder ein Prinzip, eine sich auch in Götterpluralitäten durchhaltende oder aufscheinende Macht, Entität, Wesenheit - oder eine in einzelnen Gottheiten oder Gottesvorstellungen konkretisierte spezifische Auffassung des Numinosen von übergeordneter Bedeutung. Ich folge dabei meinen eigenen Interessen und Erfahrungen, bin aber auch bemüht, einen leitenden Überblick zu bieten, ein bruchstückhaftes Mosaik dessen, was historisch partikular "Gott" hieß oder bedeuten konnte.

Allen hier vorgestellten Gottesbildern gemeinsam ist eine monotheistische Tendenz. Auch wenn noch immer oft zu lesen ist, der (jüdisch-christliche) Monotheismus sei eine Weiterentwicklung aus dem (frühhistorischen bzw. griechisch-römischen) Göttergewimmel: Ich folge hier heuristisch der neueren Auffassung, dass die Unterscheidung Monotheismus versus Polytheismus keine substantielle Grundlage habe, dass diese beiden Kategorien unterschiedliche funktionale Ansprüche an Religion reflektierten. Sie können so nebeneinander Anwendung finden, als Konstruktionen unterschiedlicher Perspektiven.

Von einer historischen Abfolge im Sinne einer "Höherentwicklung" kann daher nicht ausgegangen werden. Darauf hat z.B. schon früh der Iranist und Religionswissenschaftler Helmut Humbach (1921-2017) hingewiesen. Nach seinen Forschungen existierte bereits im frühen Hinduismus eine starke Tendenz zum Monotheismus mit der Figur des Asura Varuna - diese Tendenz wurde dann ihm zufolge aufgegeben, ja von der Priesterschaft unterdrückt.

Lektüreempfehlung: Gustav Mensching, Die Söhne Gottes. Aus den Heiligen Schriften der Menschheit, Wiesbaden: Löwit, 1960

Abbildung: Druck aus der Hiob-Serie Gustave Dorés.

INHALT

Sintflutbericht - Kubaba - Mutter Erde - Echnatons Aton - Altes Testament - Mithras - Enūma eliš - Brahman-Atman - Hieros Gamos - Ahura Mazda - Buddha - Neues Testament - Manichäismus - Islam - Das Dritte Reich des Geistes - Zimzum - Spinozas Deus sive natura - Schellings Werdender Gott - Friedrich Nietzsche: Der Tod Gottes - Der persönliche Gott bei Edith Stein - Simone Weil und der abwesende Gott - Die Namen Gottes - Der Fall Rautavaara

Die Reihung der Texte folgt einem groben zeitlichen Muster, das angesichts der oft unklaren oder unzureichenden Befunde, der Gleichzeitigkeiten und Überlappungen sowie der komplexen geschichtlichen Entwicklung der Konzepte in Wechselbeziehungen nicht zu eng genommen werden darf.

Sintflut - Strafender und helfender Gott

Der älteste überlieferte Sintflut-Bericht findet sich auf

der 11. Tafel des Gilgamesch-Epos. Das Epos ist wohl in der

Spätbronzezeit, ab etwa 1.800 vor Christus, entstanden und

zuletzt etwa 1.200 vor Christus überarbeitet, von

Sin-leque-unnini, überliefert in sumerischer Keilschrift.

Erhalten sind vor allem große Teile der Tafeln von 1.200,

aber auch Fragmente des Urtextes.Gilgamesch (ein legendärer König von Uruk, erstmals belegt 2.600 v. Chr., zu zwei Dritteln Gott, einem Drittel Mensch) berichtet von seinem Vorfahr Utnapischtim (Uta-napischti), von dem er das Geheimnis der Unsterblichkeit erwartet hatte, die Götter, allen voran die oberste Gottheit Enlil, Sohn von An, hätten eine Sintflut gesandt, die sechs Tage währte und am siebten Tag zur Ruhe kam. Utnapischtim sollte auf Anraten von Ea ein Schiff bauen, um für die Menschen, die keine "Sünder" und "Frevler" waren, das Überleben zu sichern (11. Tafel, Kolumne IV). Er belud das Schiff mit Silber und Gold und "mit allerlei Lebenssamen", nahm seine "ganze Familie und Verwandtschaft, Vieh des Feldes, Getier des Feldes (und) alle Werkleute" mit (11. Tafel, Kolumne II). Damit begründete er eine neue Schöpfung, nachdem er mit seiner Arche sieben Tage auf dem Berg Nissir festen Grund gefunden hatte (11. Tafel, Kolumne III). Utnapischtim und seine Frau werden dann von Ea zu Göttern erklärt (11. Tafel, Kolumne IV) - während später bei Noah nur ein "neuer Bund" zwischen Gott und den Menschen geschlossen wird.

Das hier aufscheinende

Gottesbild ist höchst diffus, Menschen, Helden und Götter

sind nicht scharf geschieden, die Welten greifen ineinander,

Hierarchien sind flüchtig, jede Stadt besitzt eine eigene

zentrale Gottheit, Streit unter den Göttern scheint Alltag.

Eine herausragende Rolle spielt allerdings Ea/Enik, höchste

Gottheit der Stadt Eridu, der vermutlich ältesten

sumerischen Stadtgründung, mit Verweisen zurück ins 6.

vorchristliche Jahrtausend. Ea ist Schöpfergott,

Weisheitsgott und dem Süßwasser zugeordnet. Auf ihn geht

letztlich die Neubegründung der Menschheit nach der Sintflut

zurück. Und bemerkenswerterweise werden Utnapischtim und

seine Gattin nicht als seine Kinder angesehen (wie wir das

zeitgleich aus Ägypten kennen), sondern bleiben autonome

Wesen, deren Erhebung zu Göttern durch Ea primär dem Zweck

zu dienen scheint, die Menschheit zu erhalten.

Das hier aufscheinende

Gottesbild ist höchst diffus, Menschen, Helden und Götter

sind nicht scharf geschieden, die Welten greifen ineinander,

Hierarchien sind flüchtig, jede Stadt besitzt eine eigene

zentrale Gottheit, Streit unter den Göttern scheint Alltag.

Eine herausragende Rolle spielt allerdings Ea/Enik, höchste

Gottheit der Stadt Eridu, der vermutlich ältesten

sumerischen Stadtgründung, mit Verweisen zurück ins 6.

vorchristliche Jahrtausend. Ea ist Schöpfergott,

Weisheitsgott und dem Süßwasser zugeordnet. Auf ihn geht

letztlich die Neubegründung der Menschheit nach der Sintflut

zurück. Und bemerkenswerterweise werden Utnapischtim und

seine Gattin nicht als seine Kinder angesehen (wie wir das

zeitgleich aus Ägypten kennen), sondern bleiben autonome

Wesen, deren Erhebung zu Göttern durch Ea primär dem Zweck

zu dienen scheint, die Menschheit zu erhalten.In der Forschung wird der Sintflutbericht eher als ein Exkurs des Gilgamesch-Epos angesehen. Kennen wir doch aus Mesopotamien auch andere Fassungen des Sintflutberichtes, unabhängig vom Gilgamesch-Epos, vor allem die mit dem Heldennamen Atrachasis statt Utnapischtim. Doch neuere Funde zur 10. Tafel erlauben auch eine Deutung, die dem Sintflutbericht eine Schlüsselrolle im Epos zuweist. Gilgamesch sucht die Unsterblichkeit und findet den unsterblichen Utnapischtim, der ihm auf den ersten Blick zu seinem Erstaunen vollkommen ähnlich ist. Dieser erzählt ihm, er (und seine Frau nebenbei auch) habe die Unsterblichkeit von Enlil, nach Tadel durch Ea für die Anrichtung der Sintflut durch Enlil, gleichsam geschenkt bekommen, nachdem sie die Menschheit neu begründet hatten. Unsterblichkeit als Resultat des Nicht-Aufgebens, als Resultat einer Bewährung trotz extremer Widrigkeiten? Und noch eine andere zentrale Botschaft lässt sich der 10. Tafel entnehmen. So fragt Utnapischtim den Gilgamesch, ob er sich denn schon jemals "um den einfachen Mann (...) gesorgt" habe? Seine Aufgabe als König sei doch "Erhebe du sein (des einfachen Mannes - H.Sch.) Haupt"! Müssen wir das Gilgamesch-Epos als den ersten Bildungsroman der Menschheit lesen? Der Sintflutbericht erscheint nun als zentrale Lehre für Gilgamesch, dessen Heldentaten, die Erschlagung Humbabas und die Tötung des Himmelsstiers, vor dieser Folie erheblich an Glanz verlieren, ja problematisch werden!

Spätere Sintflutberichte kennen wir auch aus anderen Kulturräumen, am prägnantesten aus dem Hinduismus mit der Figur des Vaivasvata, dessen Geschichte im Śatapatha-Brāhmaṇa und im 3. Buch des Mahabharata erzählt wird, mit ähnlichen Berichten in der Matsya-Purana und der Bhagavata-Purana, und aus dem Judentum mit der Geschichte Noahs im Alten Testament. Weniger stark literarisch überformt kennen wir Legenden einer großen Überschwemmung von den Inuit, den australischen Aborigines und vielen anderen Kulturen. Es ist noch offen, ob dahinter eine gemeinsame Katastrophen-Erfahrung, mehrere verschiedene katastrophische Ereignisse oder eine Mythenwanderung stehen.

10. Tafel zitiert nach: Stefan Maul, Das Gilgamesch-Epos, Beck, 2005

11. Tafel zitiert nach: Carl Bezold, Babylonisch-assyrische Texte. Schöpfung und Sintflut, Bonn: Marcus und Weber's Verlag, 1911

Abbildung: Gilgamesch und Enkidu erschlagen Humbaba im Zedernwald, 19.-17. Jahrhundert vor Christus

Kubaba - Tavernenwirtin und Große Mutter

Eine der ältesten namentlich bekannten weiblichen Gottheiten

ist die hurritische Kubaba (Ku-Baba, Kubabat, kbb, Kug-Bau),

dokumentiert in Kültepe/Kaniš im 19. Jahrhundert vor

Christus als Kubabat und als Stadtgöttin von Karkamiš am

oberen Euphrat vor der Eroberung durch die Assyrer als

Kubaba. Kubaba wurde mit G

ranatapfel,

Spiegel und Getreideähren (Gerste) als Attributen

dargestellt. Ihre Symboltiere waren Adler, Stier und Löwe -

letzteres möglicherweise in Anlehnung an Ishtar. Geschrieben

wurde ihr Name mit einer Vogel-Hieroglyphe, wobei es in der

Forschung zu verschiedenen Zuschreibungen kam: Adler, Falke,

Taube. Im Anschluss an Helck, der die traditionellen

Deutungen von Fruchtbarkeitskulten und insbesondere

weiblichen Gottheiten als Fruchtbarkeitsgottheiten in Frage

stellt, könnten die Ähren auf das Bierbrauen bezogen werden.

Kybele behielt die Attribute Granatapfel und Ähren,

gelegentlich erscheint sie auch mit Löwe, und ihre Krone in

Stadtmauergestalt könnte als römische Umdeutung auf die

Kopfbedeckung der ältesten Kubaba-Reliefs zurückzuführen

sein.

ranatapfel,

Spiegel und Getreideähren (Gerste) als Attributen

dargestellt. Ihre Symboltiere waren Adler, Stier und Löwe -

letzteres möglicherweise in Anlehnung an Ishtar. Geschrieben

wurde ihr Name mit einer Vogel-Hieroglyphe, wobei es in der

Forschung zu verschiedenen Zuschreibungen kam: Adler, Falke,

Taube. Im Anschluss an Helck, der die traditionellen

Deutungen von Fruchtbarkeitskulten und insbesondere

weiblichen Gottheiten als Fruchtbarkeitsgottheiten in Frage

stellt, könnten die Ähren auf das Bierbrauen bezogen werden.

Kybele behielt die Attribute Granatapfel und Ähren,

gelegentlich erscheint sie auch mit Löwe, und ihre Krone in

Stadtmauergestalt könnte als römische Umdeutung auf die

Kopfbedeckung der ältesten Kubaba-Reliefs zurückzuführen

sein.Der Name Kubaba erscheint auf der sumerischen Königsliste als Königin unter der 3. Dynastie von Kish, etwa 2.400 vor Christus, mit dem Hinweis "Wirtin der Taverne". Andere Texte nennen die Königin "Bier-Frau". Auf der Königsliste wird später, um 2.830, ein Puzur-Suen/Puzur-Sin als Sohn von Kug-Bau geführt. Bei der Geburt von Zwittern wurden diese Kubaba zugesprochen. Es ist nicht letztlich geklärt, ob die beiden Kubabas identisch sind. Doch einige Parallelen verweisen darauf und es ist zu vermuten, dass die Königin Kubaba zur Stadtgöttin von Karkamiš über Handelsbeziehungen mit Kiš wurde. Helck weist darauf hin, dass die Ausbreitung des Kubaba-Kultes entlang von Handelsstraßen erfolgte (Helck 1971, S. 246).

Was als "Tavernenwirtin" benannt wurde, dürfen wir bei Kubaba (wie auch bei Ishtar, die gelegentlich so erscheint - etwa auf der 10. Tafel des Gilgamesch-Epos) durchaus nicht nur mit Ausschank, sondern auch mit (Tempel-)Prostitution verbinden. Berichtet wird von den Kubaba-Kulten der Zusammenhang mit blutigen und bacchantischen Ritualen. Gatte von Kubaba war Karhuha.

Es gibt Spekulationen, dass die spätere phrygische Göttin Kybele (Matar Kubile, Kybebe) mit Kubaba identisch sei. Davon geht etwa Helck aus (Helck 1971, S. 244f) - und verweist neben den Namensüberlagerungen unter anderem auf die beide auszeichnende geschlechtliche Doppelbestimmung. Allerdings spalteten sich von Kybele schon in frühen Darstellungen aus dem 7. Jahrhundert vor Christus, die ikonographisch an Kubaba erinnern, Kinderfiguren ab (männlich-weiblich), später Attis als ihr Geliebter. Der Kybele-Kult verbreitete sich unter Titeln wie "Göttin vom Berg Ida" und "Große Mutter" in der ganzen Region ("kubileya" bedeutet "vom Berg"). Für Helck ist damit jedoch keine Fruchtbarkeitsgöttin benannt. Signum von Kubaba/Kybele seien nach ihm Sexualität und weibliche Machtausübung.

Auch Kybele wurde mit bacchantischen und blutigen Ritualen in Verbindung gebracht. Bis 400 vor Christus hatte sich ihr Kult im gesamten griechischen Raum ausgebreitet und 205 vor Christus zog die Göttin mit einem ihr zugeordneten Meteoriten-Brocken in Rom ein und eroberte im Gefolge das gesamte Römische Reich als "Magna Mater". In Neuss wurde 1956 ein Kybele-Kultkeller noch aus der Spätantike ausgegraben, der möglicherweise "Bluttaufen" diente.

Lektüreempfehlungen:

Wolfgang Helck, Betrachtungen zur großen Göttin und den ihr verbundenen Gottheiten, München/Wien: Oldenbourg, 1971

Sabine Viktoria Kofler, Kybele in Griechenland, in: historia.scribere 10/2018, Universität Innsbruck online

Abbildung: Relief aus Karkamiš mit einer Darstellung Kubabas mit Granatapfel und Emmer aus dem 9. Jahrhundert vor Christus

"Mutter Erde" in der Atharvaveda

Die Atharvaveda ist eine Textsammlung des Hinduismus, die

vor allem Zaubersprüche, Darstellungen magischer

Überzeugungen und Beschreibungen magischer Praktiken

enthält. Kanonisiert wurde die Sammlung als 4. Veda zu

Rigveda, Samaveda, Yajurveda erst im 3. vorchristlichen

Jahrhundert, allerdings stammen die Texte oder die Vorlagen

zu den Texten teilweise aus weit älteren Zeiten, bis zurück

an den Beginn des 2. vorchristlichen Jahrtausends. Besonders

interessant als einer der ältesten schriftlichen Belege

matriarchaler religiöser Vorstellungen ist die "Hymne an die

Erde", wie Kanda XII, Sukta 1, Mantras 1-63 der Atharvaveda

in den deutschen Übersetzungen genannt wird (ich zitiere

folgend nach Klaus Mylius, "Älteste Indische Dichtung und

Prosa"). In diesem Text gibt es deutliche Hinweise auf den

Bergbau, was nahelegt, dass er in der frühen indischen

Eisenzeit entstanden ist, zum Ende des 2. Jahrtausends vor

Christus. So heißt es im Mantra 35: "Was ich von dir, o

Erde, ausgrabe, das soll schnell zuheilen. Laß mich, o

Reinigende, nicht deine empfindliche Stelle, nicht dein Herz

durchbohren!"Die im Hymnus angesprochene "Erde" ("pṛthivī" - die Weite, das weite Land) ist weder eindeutig Schöpfung (natura naturata) noch eindeutig Schöpfungsprinzip (natura naturans). Angesprochen wird die Erde zunächst in ihrer konkreten Gestalt und Materialität - versehen mit Attributen eines nährenden, produktiven Prinzips. So wird sie im Mantra 17 explizit als "Mutter der Pflanzen" vorgestellt, an anderer Stelle (Mantra 10) als die Menschen ernährende "Mutter", noch expliziter als "Mutter Erde" ("pṛthivī mātā") im abschließenden Mantra 63. Daneben wird als ähnlich bedeutungsvoll für den Erhalt des Lebens nur noch die "aufgehende Sonne" (Mantra 15) genannt, "Verbündeter" des Menschen (Mantra 33). Prajāpati, der androgyne Schöpfergott der Veden, soll die Erde für die Menschen freundlich machen - doch seine Funktion bleibt untergeordnet, es ist die Erde, "die alles im Schoße trägt" (Mantra 43). Prajāpati ist lediglich Supplement der Erde (Mantra 61). Deren Gatte Parjanya, zuständig für den Regen, wird gleichfalls nur nebenbei gewürdigt (Mantras 12 und 42). Erwähnt wird auch Agni, die Feuergottheit, allerdings nur in den vermutlich nachträglich eingefügten Mantras 19 und 20. Alle Götternamen, selbst der Vishnus (Mantra 10), erscheinen lediglich enzyklopädisch eingestreut, ihre Träger sind der "Mutter Erde" deutlich untergeordnet. Auch wenn es einmal, in Mantra 7 heißt, sie werde von den "niemals schlafenden Göttern" beschützt, ist die Erde aus sich schöpferisch, selbst die Fähigkeit, das Schicksal zu beeinflussen, wird ihr zugesprochen (besonders Mantras 40 und 47). Bei den "früheren Völkern" seien Götter notwendig gewesen, um "die Dämonen" zu überwältigen (Mantra 5). Jetzt aber steht ganz offenkundig "pṛthivī mātā" im Zentrum für die Menschen. Sie wird gar verglichen mit der Göttermutter Aditi in ihrer Funktion für die Menschen (Mantra 61). Und dies kann durchaus als Akt der Emanzipation von überkommenen Göttervorstellungen angesehen werden. Ein paradiesisches Zeitalter verheißt diese "Mutter Erde", der nun "Tribute" gebracht werden (Mantra 62).

Hier begegnet uns eine Weltanschauung, die wenig zu tun hat mit dem, was wir aus den Brahmanas und den Upanishaden kennen. Es geht um Achtsamkeit, weniger um ermächtigende Erkenntnis. Und es scheint die Idee auf, die Welt als das Zuhandene sei zunächst einmal schlicht da, ewig und verlässlich, Götter wie Prajāpati seien nur sekundäre Helfer des Menschen, nicht notwendiger Weltgrund. Den Hinweis auf eine wichtige Parallelstelle in der Rig Veda verdanken wir Mircea Eliade, der in "Die Religionen und das Heilige" aus X, 18 ("Lied zur Beerdigung") Mantra 10 stark verkürzend zitiert: "Neige dich gegen die Erde, deine Mutter! Möge sie dich retten vor dem Nichts!" (Eliade 1954, S. 21).

Es gibt deutliche Hinweise darauf, dass unter den Verfassern der Texte des Atharvaveda auch Frauen waren, während die jüngeren Texte der Brahmanas und der Upanishaden nach bisherigem Wissensstand ausschließlich von männlichen Angehörigen der beiden obersten Kasten, der Brahmanen/Priester-Gelehrten und der Kshatriyas/Krieger-Politiker, mit jeweiligen spezifischen Kasteninteressen, geschrieben wurden. Im Hymnus an die Erde geht es um ein gelingendes praktisches Leben - nicht wie sonst in der Atharvaveda um magische Rituale und Opfer, und auch nicht um religiöse Spekulation wie in späteren Texten.

Einige Anklänge gibt es zum Aton-Hymnus Echnatons, der am Sonnen-Gott Aton in verschiedenen Wendungen preist, dass er Schöpfer und Erhalter zugleich sei: "Deine Strahlen säugen alle Wiesen;/wenn du aufgehst, leben sie und wachsen um deinetwillen./Du erschaffst die Jahreszeiten, um sich entwickeln zu lassen, was alles du schaffst,/den Winter, sie zu kühlen,/die Hitze, damit sie dich spüren." (Übersetzung von Jan Assmann 1999, S. 221).

Quelle: Klaus Mylius (Hrsg.), Älteste Indische Dichtung und Prosa, Wiesbaden: VMA-Verlag, 1981

Echnatons Sonnengott

Echnaton (18. Dynastie, Neues Reich, 2. Hälfte 14. Jahrhundert vor Christus) wird im populären Verständnis als Begründer des Monotheismus gefeiert. Wissenschaftlich ist sowohl offen, ob er einen stringenden Monotheismus vertrat, als auch, ob er seine monotheistischen Ansätze nicht von anderen übernommen habe. Seine Verfolgung anderer Götter betraf vor allem Amun, andere wurden eher ignoriert. Und monotheistische Konzepte finden sich auch schon in der Rigveda, etwa in 10.121 oder 10.129. Unbezweifelt allerdings kommt Echnaton zu, als erster individuell greifbarer Religionsstifter aufzutreten, auch wenn sein Vater Amenophis III. bereits Vorarbeit geleistet hatte.Der primär mit Aton verbundene Sonnenkult war ein wichtiges Element der altägyptischen Religion. Bei Echnaton wurde er beherrschend - und nach einer verbreiteten Auffassung ging es Echnaton dabei auch darum, den parallelen Amun-Kult und dessen politisch einflussreichen Apologeten zu entmachten. Dem widerspricht allerdings der Ägyptologe Christian Bayer in seiner Ausgabe der beiden Echnaton zugesprochenen Sonnenhymnen von 2007 bei Reclam. Für Bayer war Amun zum einen auch eng mit dem Sonnenkult verbunden, zum anderen konnte die Amun-Priesterschaft als loyal gelten. Während weite Teile der Forschung bei Echnaton primär eine Neuformulierung des altägyptischen Henotheismus erkennen, wurde nach Auffassung von Erik Hornung ("Der Eine und die Vielen", 1971) von Echnaton mit der Verschiebung von Amun zu Aton als oberstem Gott zunächst zwar "nur" eine Dominanz der Lichtgottheiten eingeleitet, in der Zielsetzung sei es Echnaton aber um die Ausschaltung aller anderer Götter neben Aton gegangen, also um einen Monotheismus. Im strengen Unterschied zu den später folgenden monotheistischen Offenbarungsreligionen beruft Echnaton sich jedoch nicht auf eine Intervention Atons, sondern macht sich selbst - im Stil des tradierten Preisgesangs - im "Großen Hymnus an Aton" zum (von seinem höchsten Beamten Eje) zitierten Verkünder und Vermittler der umfassenden Macht Atons. Umfassend allerdings primär für die Belange der Menschen, im Besonderen Ägyptens - allerdings werden auch "Fremdländer" von ihm geschützt. Darüber hinausgehende Horizonte werden nicht angesprochen, auch nicht eine Verpflichtung Aton bzw. seiner Schöpfung gegenüber, wie dies im thematisch durchaus vergleichbar aufgebauten "Hymnus an die Erde" der Atharvaveda geschieht. Psalm 104 im Alten Testament erscheint als eine Umformulierung des Echnatonschen Hymnus, wobei als markantes neues Element hier "die Sünder" erscheinen.

Echnatons Gottesvorstellung ist durch Klarheit und Eindeutigkeit ausgezeichnet. In besonderer Weise eindeutig ist sein Gott auch in der Geschlechtlichkeit: Er ist geschlechtslos. Seine "Gattin" Ma'at verkörpert in den Sonnenhymnen Wahrheit und Gerechtigkeit und bestätigt damit seine Geschlechtslosigkeit. Echnatons Gott ist weder strafend noch fordernd, sondern, durchaus "Mutter Erde" vergleichbar, versorgend und gewährend. Allerdings auch limitierend nach seinen Gesetzen, "Jeder einzelne erhält seine Nahrung und ihre (der Menschen - H.Sch.) Lebenszeit ist gezählt". Hornung sieht die besondere Leistung Echnatons darin, "mythische durch rationale Aussage, mehrwertige Logik durch zweiwertige" ersetzt zu haben (Hornung 1971, S. 241). Aus moderner mythologiekritischer Sicht mag dies so erscheinen, im Vergleich Echnaton-Atharvaveda wird diese Auffassung jedoch problematisch. Echnatons Aton-Mythos reduziert den schier unübersehbaren Vorrat ägyptischer Mythologeme auf den Kern der göttlich-menschlichen Interaktion und (einseitigen) Abhängigkeit. Dies steht quer zur traditionellen Unterscheidung Mythos-Logos. Ich sehe eher eine durch gesellschaftlich gegebene Herrschaftsinteressen instrumentalisierte Mythologie ersetzt durch eine erstaunlich pragmatische Sicht auf das Göttliche als erhaltenden Naturzusammenhang. Leider wissen wir zu wenig über die von Echnaton installierte Verwaltungspraxis um beurteilen zu können, wie weit seine Reformen tatsächlich an pragmatischer Lebensverbesserung interessiert waren - oder nur daran, die eigene Macht absolut zu begründen und zu legitimieren, wie die kritische Sicht auf Echnaton behauptet.

Im etwas später abgefassten sogenannten "Kleinen Hymnus" wird Aton ausdrücklich nicht nur als Schöpfer und Erhalter der Welt, sondern auch als Schöpfer seiner selbst angesprochen.

Sonnenhymnen waren eine eigene Textgattung innerhalb der altägyptischen Lithurgie. Jan Assmann bietet alleine aus der Amarnazeit 7 Beispiele, darunter die beiden Echnaton zugesprochenen, der "Große" und der "Kleine Hymnus". In fast allen von Assmann versammelten Hymnen, wie immer sie auf den alten Sonnengott Re, auf Amun oder Aton oder in einem großen Hymnus auf Ptah bezogen sind, erscheint Gott als Schöpfer und Erhalter der Welt und konkret auch der beiden Länder Ägyptens.

"Die arabische Wüste ist von zerbrochenen Gottesvorstellungen umsäumt." So heißt es im "Buch Franza", dem unvollendet gebliebenen Roman Ingeborg Bachmanns über ein problematisches Geschwisterpaar, das auf einer Ägyptenreise sein Heil sucht. Angesprochen wird bei Bachmann auch wiederholt der Mythos von Isis und Osiris, des göttlichen Geschwisterpaares, das gemeinsam Horus zeugte, der als Schutzgott der Pharaonen galt. Echnaton war gewiss einer der bedeutendsten "Zerbrecher" von Gottesvorstellungen, auch wenn es nach seinem Tod zügig zu einer Restauration der alten Pluralitäten und Komplexitäten kam.

Quellen:

Jan Assmann, Ägyptische Hymnen und Gebete, Universitätsverlag Freiburg Schweiz/Vandenhoeck&Rupprecht Göttingen, 1999

Christian Bayer, Echnaton. Sonnenhymnen, Reclam Verlag, 2007

Lektüreempfehlung: Erik Hornung, Der Eine und die Vielen. Ägyptische Gottesvorstellungen, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1971

Abbildung: Echnaton und Nofrete mit drei Töchtern unter Atons Strahlen

Der alttestamentarische Gott

Gibt es überhaupt den einen alttestamentarischen Gott? Für

die einen ist er der strafende, für die anderen der

liebende, beschützende Gott. Das Christentum hat lange einem

liebenden Gott des Neuen Testaments einen grausamen Gott des

Alten Testaments gegenübergestellt. Heute dominiert die

Auffassung eines schon im Alten Testament auch wohlwollenden

Gottes.Ohne Zweifel ist der auf den ersten Blick so klar umrissene alttestamentarische Gott ein vielschichtiger Gott. Dies liegt zum einen daran, dass die biblischen Quellen unterschiedlicher Herkunft sind, von Autorschaft, Entstehungszeit und auch Entstehungsregion her. Zum anderen auch daran, dass dieser Gott ganz unterschiedlichen Personen oder Personengruppen zugewandt ist in Handeln und Sprechen. Davon zu trennen ist zum dritten die situative Differenzierung.

Der Gott, der mit dem Satan über Hiob verhandelt ist ein anderer als der, der sich in der großen Naturschöpfungsrede an Hiob wendet. Mit dem Satan verhandelt ein erstaunlich demütiger Gott, der den Satan keineswegs zurechtweist, sondern sich von diesem zweimal zu einem Deal überreden lässt. Dagegen trumpft der Gott der

Schöpfungsrede Hiob

gegenüber gewaltig auf. Macht ihm klar, dass es mit der

Gottesebenbildlichkeit nicht so weit her sei, wie die

Menschenperspektive es gerne hätte. Hiob möge sich also

aller Spekulation um den Willen und die Pläne Gottes

enthalten. Doch dann erscheint ein gnädiger Gott, der Hiob

alle seine Verluste erstattet, da Hiob sich gehorsam zeigte.

Schöpfungsrede Hiob

gegenüber gewaltig auf. Macht ihm klar, dass es mit der

Gottesebenbildlichkeit nicht so weit her sei, wie die

Menschenperspektive es gerne hätte. Hiob möge sich also

aller Spekulation um den Willen und die Pläne Gottes

enthalten. Doch dann erscheint ein gnädiger Gott, der Hiob

alle seine Verluste erstattet, da Hiob sich gehorsam zeigte.Ein ganz eigener Gott ist der Gott des Propheten Daniel. Daniel wurde aufgezogen am Hofe Nebukadnezars in "Babylonischer Gefangenschaft". Sein Gott belegt den Gegenüber Nebukadnezar mit Bildern, die zum einen an die Messiaserwartung erinnern, zum anderen an das sumerische Gottkönigtum. Ein Gott nebenbei des Vegetariertums (Dan 1,12). Auch an anderen Stellen des Alten Testamentes, die sich mit Nebukadnezar befassen, steht Gott keineswegs auf der Seite der Israeliten, vielmehr wird verschiedentlich erklärt, Gott habe die Israeliten ihrer Verfehlungen wegen in die Hände Nebukadnezars gegeben (z.B. Esr 5,12). Wobei Verfehlungen vor allem dem letzten König Zedekia vorgeworfen werden, unter anderem sei er eidbrüchig geworden gegenüber Nebukadnezar (2. Chr 36,13). Dass der alttestamentarische Gott wesentlich ein "Kriegsgott" gewesen sei, der auf Seiten der Israeliten eingriff, gilt nur für die "Jahwe-Kriege" der Frühzeit. Der strafende Gott dann ist verbunden mit einer Zeit der Krise des israelischen Königstums.

Angesichts der rational aufzuklärenden Vielfältigkeit des alttestamentarischen Gottesbildes erstaunt es nicht, dass neben dem Judentum auch spätere Religionsgründungen und religiöse Spekulationen wie die des Joachim von Fiore auf ihm bauen konnten. Und es ermöglichte dem Christentum, mit der Trinitätslehre gnostische Spekulationen und anhaltende messianische Erwartungen zu integrieren in dieses Gottesbild.

Gegenüber anderen historisch frühen Gottesbildern, die gleichfalls monotheistisch zu verstehen sind (wie etwa Echnatons Aton oder Zarathustras Ahura Mazda) ist das alttestamentarische ausgezeichnet durch die Analogie zum Menschenbild. Eine Analogie, die strikt zu unterscheiden ist von der Menschenähnlichkeit der Götter etwa im griechischen Pantheon. Sie überträgt nicht menschliche Eigenschaften auf Gott - in der Bibel wird dies immer wieder zurückgewiesen - sondern verpflichtet den Menschen in einer Weise moralisch, die wir sonst erst wieder in der Platonschen Ideenlehre finden. Eine Verpflichtung, deren implizite Überforderung das Christentum abmildert in der Vermittlerfigur Jesu, der Manichäismus radikalisiert in seiner Licht-Erlösungslehre.

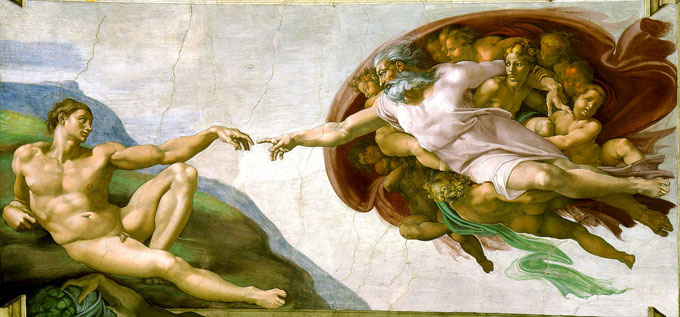

Noch wenig beschäftigt hat sich die Deutungsfreude der christlichen Theologie mit dem Umstand, dass die Gottesebenbildlichkeit des Menschen in der Genesis von Luther mit diesem Satz expliziert wird: "Vnd schuff sie ein Menlin vnd Frewlin." Allerdings ist im hebräischen Original nur allgemein von "adam" die Rede, "Mensch", desgleichen in der Septuaginta mit "anthropon". Michelangelo trug dem zumindest insofern Rechnung, als er in Gottes linkem Arm bereits Eva zeigt, die Adam fixiert. Sein Gott bleibt dennoch, zumindest auf den ersten Blick, der väterliche Herr mit rauschendem Bart, androgyne Züge finden wir nicht.

Abbildung: Michelangelo Buonarotti, Deckenfresko der Sixtinischen Kapelle, Erschaffung Adams, 1508

Mithras - Welterhalter im Zeichen des Stieres

Der Mithraskult wurde in besonderer Weise geadelt durch die

häufig zitierte, aber umstrittene Aussage des

Religionswissenschaftlers Ernest Renan in "Marc Aurèle ou la

fin du monde antique" von 1882: " On peut dire que, si le

christianisme eût été arrêté dans sa croissance par quelque

maladie mortelle, le monde eût été mithriaste." (Renan 1882,

S. 390) Der aus einem Stein

zur Wintersonnenwende geborenen Gott prägte nach Auffassung

des kanadischen Kulturhistorikers Richard Foltz ausgehend

vom hattisch-mittanischen Einflussbereich Mitte des 2.

vorchristlichen Jahrtausends bis hinein ins 4.

nachchristliche Jahrhundert den europäischen Raum

maßgeblich. Für manche Forscher ist allerdings noch nicht

ausgemacht, dass es eine Kontinuität vom persischen zum

römischen Mithras gibt. Die römische Mithras-Verehrung fand

ein jähes Ende durch die Erhebung des Christentums zur

römischen Staatsreligion, womit seine Anhänger massiver

Verfolgung ausgesetzt wurden und seine Kultstätten zerstört

oder verschüttet.

Der aus einem Stein

zur Wintersonnenwende geborenen Gott prägte nach Auffassung

des kanadischen Kulturhistorikers Richard Foltz ausgehend

vom hattisch-mittanischen Einflussbereich Mitte des 2.

vorchristlichen Jahrtausends bis hinein ins 4.

nachchristliche Jahrhundert den europäischen Raum

maßgeblich. Für manche Forscher ist allerdings noch nicht

ausgemacht, dass es eine Kontinuität vom persischen zum

römischen Mithras gibt. Die römische Mithras-Verehrung fand

ein jähes Ende durch die Erhebung des Christentums zur

römischen Staatsreligion, womit seine Anhänger massiver

Verfolgung ausgesetzt wurden und seine Kultstätten zerstört

oder verschüttet."Mithra (Skt. Mitra) is one of the principal deities of the early Indo-Iranian pantheon." (Foltz 2013, S. 19). Er erscheint zuerst auf einem Mitanni-Sigel von 1450 vor Christus als Bullentöter. In der Zeit um 1350 vor Christus wird er gemeinsam mit drei anderen Gottheiten (Varuna, Indra, Nasatya) in einem Vertrag zwischen Mitanni- und Hethiter-Regime genannt. In der Achämenidenzeit scheint er die leitende Gottheit gewesen zu sein. In der Partherzeit wurde er mit Strahlenkranz als Sonnengott dargestellt. Als Gottheit des römischen Heeres eroberte er mit phrygischer Mütze nach der Zeitenwende ganz Europa. Im iranischen Raum wurde sein Kult überlagert (ein Relief zur Amtseinführung von Ardashir II. zeigt ihn untergeordnet neben Ahura Mazda) und schließlich verdrängt durch zunächst Zoroastrismus (der Stieropfer ausdrücklich ablehnte), dann Manichäismus.

Mithras war eng mit einem

Stierkult verbunden, der die jährliche Erneuerung der

Welt/der Sonnenkraft mit der Wintersonnenwende garantieren

sollte. Geboren wurde er in einer Felsengrotte, aus dem

Gestein. In diese Grotte schleppte er den

Weltenstier/Himmelsstier zum Opfer. Wie weit Mithras selbst

auch Tod und Auferstehung unterworfen war, ist umstritten.

Der Bezug von Mithras zur Sonne wurde in der Partherzeit, um

die Zeitenwende, besonders herausgestellt. Seine soziale

Funktion bestand darin, Verträge zu sichern. Vertragsbrecher

wurden von ihm bestraft. Allerdings existieren nur wenige

historische Quellen aus dem iranischen Raum, die

weitergehende Aussagen ermöglichen.

Mithras war eng mit einem

Stierkult verbunden, der die jährliche Erneuerung der

Welt/der Sonnenkraft mit der Wintersonnenwende garantieren

sollte. Geboren wurde er in einer Felsengrotte, aus dem

Gestein. In diese Grotte schleppte er den

Weltenstier/Himmelsstier zum Opfer. Wie weit Mithras selbst

auch Tod und Auferstehung unterworfen war, ist umstritten.

Der Bezug von Mithras zur Sonne wurde in der Partherzeit, um

die Zeitenwende, besonders herausgestellt. Seine soziale

Funktion bestand darin, Verträge zu sichern. Vertragsbrecher

wurden von ihm bestraft. Allerdings existieren nur wenige

historische Quellen aus dem iranischen Raum, die

weitergehende Aussagen ermöglichen. Die römischen Miträen, die ab dem 1. nachchristlichen Jahrhundert datieren, wurden meist unterirdisch oder zumindest eingesenkt in den Boden angelegt. Die Decken waren mit Sternen ausgemalt. Die zentrale Szene der Stiertötung auf dem Mithras-Relief war umrahmt mit Motiven, die Bezüge zur Astronomie haben. Auf dem Relief von Osterburken sehen wir die 12 Tierkreiszeichen in einem Bogen über der Opferszene, mit der Waage in der Mitte. Mithras selbst wird in der Römerzeit durchgängig ohne Strahlenkranz, mit phrygischer Mütze dargestellt. Sol erscheint in der Regel auf den flankierenden Szenen mit Mithras gemeinsam, auf dem Sonnenwagen. Allerdings existieren auch zum römischen Mithraskult wenig mehr als bildliche und architektonische Zeugnisse.

Dies förderte teilweise sehr kühne astronomische Ausdeutungen der erhaltenen Altar-Reliefs, etwa von David Ulansey, der Mithras als Beherrscher der Präzession der Äquinoktien deutet. Weitere Autoren, so Noel Swerdlow und Roger Beck, haben auf die Beziehungen des Mithraskultes zur Astronomie/Astrologie hingewiesen und den Kult in Verbindung vor allem mit den Sternbildern Stier und Skorpion gebracht. Zusammenfassend dargestellt wird das von Joachim Barth in seinem bemerkenswerten Werk "Das Evangelium am Himmel" von 2023, S. 186-194 und S. 622-625.

Im römischen Reich - und vermutlich auch davor - war der Mithraskult Männern vorbehalten. Von daher, aber auch durch seine Verbindung mit Blutopfern und exklusiven Initiationsriten, ist es eher unwahrscheinlich, dass er die Bedeutung des Christentums hätte erreichen können, wie Renan annimmt.

Lektüreempfehlung: Richard Foltz, Religions of Iran. From Prehistory to the Present, London: Oneworld Publications, 2013, S. 19-31

Abbildungen: Geburt des Mithras aus dem Felsen, 2. Hälfte 2. nachchr. Jahrhundert, Mithräum Heidelberg. Mithras-Altar aus Osterburken, Anfang 3. nachchr. Jahrhundert, Badisches Landesmuseum Karlsruhe

Enūma eliš - Als oben der Himmel noch keinen Namen hatte

1875 wurden die ersten Tafeln des babylonischen Schöpfungsberichtes (Enūma eliš - "Als oben" - nach dem Textanfang) von Georg Smith in den Ruinen von Ninive entdeckt. Das Werk erstreckt sich über sieben Tafeln. Wir erfahren allerdings wenig über die Erschaffung der Welt, mehr über die Erschaffung der Götter und die Kriege zwischen den Göttern. Die erste Tafel deutet immerhin die Scheidung von Wasser und Land an und die Erschaffung der Zeit, ansonsten geht es schon hier hauptsächlich um die Götter. Als erstes Götterpaar werden, ungeschaffen, Apsu - erster Erzeuger - und Tiamat - erste Gebärerin - genannt, die mit der Zeugung von Lachmu und Lachamu, dann Ansar und Kisar und weitere zu Anu und Ea/Nudimmud bis hin zu Marduk die Schöpfung initiieren. Es kommt zu ersten Auseinandersetzungen zwischen Apsu, den das Gelärme seiner Nachkommen belästigt und diesen. Dabei wird Apsu von Anu getötet. Die Tafeln Zwei bis Vier schildern die Kämpfe zwischen Tiamat auf der einen Seite, ihren göttlichen Nachkommen auf der anderen. Dabei kommt es in der vierten Tafel zu einem Entscheidungskampf zwischen Marduk als "der Herr" und Tiamat, mit Sturmwinden und einer Meeresflut, die sich vernichtend gegen Tiamat wenden. Am Ende der vierten Tafel steht die Erschaffung von Erde und Himmel aus dem Leichnam Tiamtus durch Marduk. Dann folgt auf der fünften Tafel die Schaffung der Sterne/Sternbilder als Sitze der Götter nach Beendigung der Kämpfe und die Gestaltung der Erdoberfläche durch Marduk. Mit der Schöpfung des Menschen wiederum durch Marduk befasst sich die sechste Tafel. Am Ende der sechsten Tafel und auf der abschließenden siebten Tafel wird die "neue Ordnung" zwischen Menschen- und Götterwelt geschildert und beschworen.Dass es anders als in der Genesis nicht um eine schrittweise Schaffung der Grundelemente unserer Welt geht, um Himmel und Erde, Wasser und Grund, Wind und Feuer, Tiere und Pflanzen, wird bisweilen, auch im Blick auf die ägyptischen Schöpfungsvorstellungen, damit begründet, dass die Götter doch jeweils für bestimmte Bereiche zuständig seien und die Schaffung der Götter zugleich mit die Schaffung ihrer Herrschaftsbereiche bedeutet. Dies ist allerdings im babylonischen Schöpfungsbericht nur ansatzweise zu erkennen, insofern Lachmu und Lachamu mit Materie und Zeit verbunden werden können, Ansar und Kisar mit Himmel und Erde. Allerdings wird auf der vierten Tafel dann explizit die Schaffung von Himmel und Erde durch Marduk verkündet.

Bemerkenswert an diesem Schöpfungsbericht ist auch, dass der Schöpfer der Menschen (Marduk) zunächst einmal den allerersten ungeschaffenen weiblichen Schöpfer der (Götter-)Welt (Tiamat) vernichten muß, ehe er seine Herrschaft aufrichtet, beginnend mit der Schöpfung einer menschliches Leben begründenden Welt. Ähnliches kennen wir aus der griechischen Götterwelt mit ihrer Kette von Vatermorden - während das Christentum anhebt mit der Ermordung des Sohnes. Hinter der Aufwertung Marduks steht für die Forschung der Kampf mesopotamischer Städte um die Vorherrschaft. Marduk ist Stadtgott von Babylon, das unter Hammurāpi (1792-1750 v. Chr.) erheblich an Einfluss im Zweistromland gewinnt. Und der Schöpfungsbericht ist zweifellos in Babylon entstanden, vermutlich allerdings erst unter Nebukadnezar I. (etwa 1125-1103 v. Chr.), denn erst ab dieser Zeit wurde Marduk als König der Götter (šar ilī) bezeichnet. Wesentliche Aufgabe dieses Schöpfungsberichtes - und damit auch seines Gottes Marduk - ist es offenkundig, Babylon als Zentrum der Welt zu legitimieren. Marduk steht für eine deutlich partikular funktionalisierte Gottesvorstellung. Er wird vorgestellt nicht nur als Schöpfer der für die Menschheit relevanten Welt (Überschneidungen mit dem Sintflutbericht sind nicht zu verkennen), sondern auch der Sinnstrukturen des Himmels, als Gott der im Zweistromland ab nun gesellschaftsleitenden Astrologie-Astronomie.

Marduk ist Gott der die Menschen leitenden Sterne, der "oben" dem Himmel seinen Namen gab.

Lektüreempfehlung: Thomas Kämmerer/Kai Metzler (Hrsg.), Das babylonische Weltschöpfungsepos Enūma elîš, Münster: Ugarit-Verlag, 2012

Brahman-Atman: Tattvam asi

Mircea Eliade unterscheidet in "Geschichte der religiösen

Ideen", Band 1, Kapitel 75, vier Typen von Kosmogonien, die

sich in den Veden finden: Befruchtung der Urgewässer,

opferhafte Zerstückelung eines Ur-Riesen, Schöpfung aus

einer das Nichts umfassenden All-Einheit, Scheidung von

Himmel und Erde. Elemente dieser Konzeptionen, abgesehen von

der Zerstückelung eines Ur-Riesen, finden wir auch in der

Schöpfungsgeschichte des Alten Testamentes, der Genesis

wieder. All diese Vorstellungen hintergeht die in einigen

Upanishaden ab etwa 900 vor Christus entwickelte Konzeption

des Brahman, der fortgeschrittenen Gestalt des "tad ekam"

("Das Eine", All-Eines") aus dem Rigveda 10.129 (Nāsadīya

Sūkta, "Schöpfungshymne"), als identisch mit dem Atman, der

Weltseele, als zugleich Ursubstanz und Schöpfung und

Erhaltungsprinzip. Wobei das Atman als Individualseele in

uns meditierend erfahrbar ist und daraus weiters die

Identität von Atman und Brahman.Bereits die Chāndogya Upanishad, eine der ältesten Upanischaden, niedergeschrieben vermutlich im 7. Jahrhundert, in der es zunächst um den kultischen Gesang geht, dann in langen Ausführungen um die Bestimmungen von Brahman und Atman, entwickelt in III 14 die Identität von Brahman und Atman. "Brahman ist alles, was es hier gibt", er sei auch "mein ātman tief in dem Herzensinnern drin", "kleiner als die Feldfrucht-Körner" aber doch auch "breiter als die Erde, weiter als der Raum, der an das Firmament sie bindet" (III 14,1-3). "So ruht mein ātman tief in dem Herzensinnern drin, als brahman allen Seins" (III 14,4). Im "tattvam asi" des 6. Kapitels ("shashtah adhyayah") wird mit den gleichen Worten nur noch vom Atman gesprochen, gipfelnd in der berühmten Formel "sa atma tattvam asi" - "dieses Atman/dieses Selbst/diese Essenz bist Du" (VI 15,3 und VI 16,3). In der vermutlich noch früheren Brhadāranyaka Upanishad wird im 7. Brahmana die Identität von Brahman und Atman nicht aus dem Schöpfungsakt, sondern aus dem Schöpfungserhalt entwickelt. Hier ist der Brahman, von dem nur anonym gesprochen wird, der, "dessen Leib die Erde ist und der diese von innen heraus überwacht" (III 7,3), und er ist identisch mit dem "ātman, dem inneren Überwacher, dem Unsterblichen" (III 7,3). Und er, der nur in der Einleitung direkt Brahman genannt wird, ist das Atman, das unsterbliche Selbst ebenso der Schöpfung, von der Erde bis zu allen Geschöpfen (III 7,3-15), wie des Menschen (III 7,16-23). Anders als in den Rigvedischen Vorstellungen des "tad ekam" ist Brahman in diesen frühen Upanishaden-Texten nicht persönlich gefasst und nicht als abgetrennt von seiner Schöpfung existierend gedacht.

Im Brahmanismus wird die Vereinigung von Brahman und Atman, und damit der Eingang ins Nirwana, durch rituelle Handlungen und Opfergaben vermittelte. Historisch haben sich dabei ganz unterschiedliche Modelle herausgebildet, mit einem breiten Spektrum von Yoga-Praktiken bis hin zu Ablass-ähnlichen Opferritualen. Auch die Vorstellungen des Nirwana selbst differieren erheblich, als Befreiung aus dem Kreislauf der Wiedergeburten tritt es paradiesähnlich entworfen mit endlosem Glück, als leidlose Unsterblichkeit oder als wirkliches Erlöschen (das bedeutet "Nirwana" wörtlich) des Individuellen in Erscheinung - abhängig auch von Einflüssen des Buddhismus.

Grundsätzlich ist festzuhalten: Die Upanishaden entwickeln keine einheitliche Konzeption von Brahman und Atman. In der westlichen Rezeption, geprägt durch den Deutschen Idealismus, lassen sich drei Deutungsstränge unterscheiden: Brahman als der ursprüngliche Geist, der auf dem Weg über das Atman wieder zu sich selbst komme. Brahman als Weltseele, Atman als Individualseele. Brahman als Schöpfungsprinzip, Atman als Erkenntnisprinzip. Für unseren Kontext ist die Vorstellung einer Identität von menschlichem und göttlichem Wesenskern bedeutsam, die verwandt, aber keineswegs identisch ist mit der alttestamentarischen Vorstellung einer Gottesebenbildlichkeit des Menschen. Die christliche Gottesebenbildlichkeit steht in einem seltsamen Zirkelschluss. Gott ist mit menschlichen Zügen gestaltet und der Mensch sei nach seinem Bilde geschaffen. Konkretisiert wird alttestamentarisch die Ebenbildlichkeit erstaunlicherweise in der Geschlechtlichkeit, "als Mann und Frau erschuf Er sie", und im Auftrag, die Erde als Dominium zu übernehmen bzw. den "Paradiesgarten" im Raum des heutigen Irak zu pflegen und zu bewachen. Gegenüber dieser eher politisch-gesellschaftlich zu lesende Konzeption hat die Brahman-Atman-Identität auch eine philosophische Bedeutsamkeit als bewusstseinstheoretisch-ontologischer Vorschlag.

Quelle: Walter Slaje (Hrsg.), Upanischaden. Arkanum des Veda, Ffm/Leipzig: Insel Verlag, 2009

Hieros Gamos - Die Heilige Hochzeit

Auf der ersten Tafel des babylonischen Schöpfungsberichtes

"Enūma eliš" wird die Vermischung der beiden Wasser, des

Süßwassers der Gottheit Apsu (männlich  gezeichnet, "Säer")

und des Salzwassers der Gottheit Tiamat (weiblich

gezeichnet, "Gebärerin"), als Beginn der Schöpfung genannt.

Apsu und Tiamat gehen der Schöpfung voraus, sie können auch

naturphilosophisch als erste Materien aufgefasst werden. In

der Forschung wird diese Verbindung bisweilen als erstes

Beispiel eines Hieros Gamos angesehen. Der Begriff stammt

allerdings aus Griechenland, auf Belegen aus dem 7.

Jahrhundert vor Christus wurde die theogamische Verbindung

von Hera mit Zeus so benannt, die an verschiedenen Orten,

markant etwa in Athen und auf Samos, rituell begangen wurde.

James Georg Frazer ("The Golden Bough", 1890, XI. und XII.

Kapitel) übertrug die Benennung auf alle sexuellen

Verbindungen im rituellen Kontext, auch wo es um die

Verbindungen von Göttern und Menschen geht, und deutete

diese als Erneuerung von Fruchtbarkeit, primär der

vegetativ-landwirtschaftlichen. Erst seit den 1960er Jahren

wird die durchgängige und unspezifische Deutung dieser

Kulthandlungen als Fruchtbarkeitsritual in Frage gestellt.

gezeichnet, "Säer")

und des Salzwassers der Gottheit Tiamat (weiblich

gezeichnet, "Gebärerin"), als Beginn der Schöpfung genannt.

Apsu und Tiamat gehen der Schöpfung voraus, sie können auch

naturphilosophisch als erste Materien aufgefasst werden. In

der Forschung wird diese Verbindung bisweilen als erstes

Beispiel eines Hieros Gamos angesehen. Der Begriff stammt

allerdings aus Griechenland, auf Belegen aus dem 7.

Jahrhundert vor Christus wurde die theogamische Verbindung

von Hera mit Zeus so benannt, die an verschiedenen Orten,

markant etwa in Athen und auf Samos, rituell begangen wurde.

James Georg Frazer ("The Golden Bough", 1890, XI. und XII.

Kapitel) übertrug die Benennung auf alle sexuellen

Verbindungen im rituellen Kontext, auch wo es um die

Verbindungen von Göttern und Menschen geht, und deutete

diese als Erneuerung von Fruchtbarkeit, primär der

vegetativ-landwirtschaftlichen. Erst seit den 1960er Jahren

wird die durchgängige und unspezifische Deutung dieser

Kulthandlungen als Fruchtbarkeitsritual in Frage gestellt.Im Bedeutungskern von "Hieros Gamos" steht im heutigen populären Gebrauch die Verbindung der Gottheiten von Himmel und Erde, nicht zuletzt transportiert durch die Kunst, etwa Eichendorffs "Mondnacht" ("Es war, als hätt' der Himmel/Die Erde still geküsst"), christliche Predigttexte oder die Esoterik. In den historischen Beispielen sieht die geschlechtliche Zuordnung in der Regel den Himmel als männlich, die Erde als weiblich, etwa bei der Verbindung von Gaia als Erdgöttin und erster Gottheit (geboren aus dem Wasser) mit dem Himmelsgott Uranos, ihrem Sohn, in Griechenland. Auch bei Zeus und Hera kann dies so verstanden werden. Hans Oppermann sieht 1924 den Zeus Panamaros und die Hera Teleia als "das alte kleinasiatische Paar der Götter des Himmels und der Erde". Allerdings gibt es auch gegenteilige Beispiele, so aus Ägypten die Verbindung der weiblichen Himmelsgöttin Nut (ihr Lachen war der Donner, ihr Weinen der Regen) mit dem männlichen Erdgott Geb.

Aphrodite Avagianou hat in ihrer Dissertation "Sacred Marriage in the Rituals of Greek Religion" 1990/91 in einem Forschungsüberblick anschaulich herausgearbeitet, wie inkonsistent die Befundlage und wie breit aufgefächert in der Forschung die Deutungen zur "Heiligen Hochzeit" sind. Ich beschränke mich daher auf die genauere Darstellung der Befunde zu Samos. Samos war ein Zentrum des Hera-Kultes, neben Argos. Das erste Hereion auf Samos wurde im 8. Jahrhundert vor Christus erbaut. Zum Ritual der Hochzeit von Hera und Zeus auf Samos gibt es einen ersten Beleg aus dem Jahr 346 vor Christus. Darin wird beschrieben, wie die Hera-Statue in Brautkleider gehüllt aus dem Tempel an den Fluß Imbrasos getragen wurde zum Brautbad. Belege zum weiteren Fortgang des Rituals exisiteren nicht, lediglich Reliefs aus Ton und Holz aus dem 7. vorchristlichen Jahrhundert, die Hera und Zeus in enger Verbindung zeigen und von Avagianou gedeutet werden als "representations of the consummation of hieros gamos on Samos" (Avangianou 1991, S. 56). Die kleinasiatische Festlandnähe brachte schon im 6. vorchristlichen Jahrhundert enge Kontakte zum Kybele-Kult. Kybele wurde in Griechenland mit Rhea gleichgesetzt, aber in anderen Mythen auch als Tochter des Zeus (dessen Mutter sie als Rhea wäre) gesehen - dokumentiert zuerst bei Hipponax aus Ephesos um 540 vor Christus.

Augustinus in "De civitate dei" zu Beginn des 5. Jahrhunderts über Marcus Terentius Varros Ableitung der Götter aus zwei Teilen der Schöpfung, Himmel und Erde: "Eine Art Wahrscheinlichkeitsschluss führt ihn (...) zur Annahme, der Himmel sei das tätige, die Erde das leidende Prinzip, und so teilt er jenem die männliche, dieser die weibliche Rolle zu, beachtet aber nicht, daß vielmehr der hier tätig ist, der Himmel und Erde geschaffen hat." (De cititate dei - VII, 28)

Lektüreempfehlung: Aphrodite Avagianou, Sacred Marriage in the Rituals of Greek Religion, Bern u.a.: Peter Lang,1991

Abbildung: Zeus und Hera, Relief aus dem Heraion II, Samos, ca. 610 v. Chr.

Ahura Mazda und die Geburt des Bösen aus dem Geist der

Lüge

In der Götterwelt des altpersischen Reiches gab es, in

historisch noch nicht aufgeklärter Verflechtung mit Mithras,

die höchste Gottheit Ahura Mazda/Ohrmazd/Hurmuz und seine

Kreationen Angra Mainyu sowie Spenta Mainyu, zerstörerischer

versus aufbauender Geist. In welchen Kontexten Angra Mainyu,

das negative Prinzip, zu Ahriman/Ahreman als Gegenspieler

Ahura Mazdas wurde, lässt sich den Quellen nur mit hohen

Ungewissheiten entnehmen. Ebensowenig, wie weit Ahreman als

gleichberechtigte, gleichmächtige Gottheit neben Ahura Mazda

ausgestaltet wurde. In der Forschung gilt das mit

Zarathustras Name verbundene System überwiegend als

dualistischer Entwurf neben dem alttestamentarischen

Monismus. Neben einem Monismus, der auch den Satan kennt und

dieDsen ganz ähnlich zeichnet, wie Ahreman gezeichnet wird,

als Betrüger, der die Menschen verführt.Allerdings ist der Religionswissenschaftler und Privatgelehrte Harald Strohm der Auffassung, Ahura Mazda repräsentiere die früheste Form des ausgebildeten Monotheismus, inspiriert durch die altindische Gottheit Asura Varuna, die, so Strohm im Anschluss an den Iranisten Helmut Humbach, wohl nur in religiösen Eliten eine Rolle spielte und vom Brahmanentum "wegtherapiert" worden sei. Erinnert sei allerdings auch an die Auffassung von Jan Assmann, vorgestellt in seiner Monografie von 2010 "Die Mosaische Unterscheidung oder der Preis des Monotheismus", wonach mit dem Monotheismus die Verteufelung anderer Götter und damit religiöse Intoleranz verbunden seien. Mit dem Monotheismus sei nach Assmann auch die strikte Unterscheidung in religiöse Wahrheit und Lüge in die Kulturgeschichte eingetreten.

Zarathustra wurde nach verbreiteter Auffassung 618 vor Christus geboren. Einige Quellen sehen ihn allerdings wesentlich älter. Helmut Humbach schreibt 1994 in der Einführung zu "The Heritage of Zarathushtra": "According to Xanthos (...), Spitama Zarathushtra (...) lived 600 years before Xerxes' crossing of the Hellespond (480+600=1080 B.C.). This is in approximate agreement with the linguistic evidence." (Humbach 1994, S. 11). Der Religionswissenschaftler Michael Strausberg dagegen vertritt in "Zarathustra und seine Religion" 2005 die Auffassung, man müsse bei Xanthos 6000 v.Chr. statt 600 v.Chr. lesen und schreibt weiter: "Selbst wenn man 600 statt 6000 Jahre liest, weist das genannte Datum einerseits über den Zeitraum historisch verlässlicher Information hinaus und klingt andererseits sehr nach Weltalterkonstrukten" (Strausberg 2018, S. 22).

Wir können offenkundig nichts Gewisses zur Lebenszeit Zarathustras sagen, was primär auf die unsichere Quellenlage und die weit zurückreichenden Traditionslinien der altpersischen Religiosität zurückzuführen ist. Eine der zahlreichen Legenden zum Leben Zarathustras berichtet, er habe bei seiner Geburt gelacht - was zu einem geläufigen Motiv der Zarathustra-Ikonographie wurde und sich auch bei Friedrich Nietzsche in "Also sprach Zarathustra" findet. Ausgegangen wird davon, dass Zarathustra als Erwachsener zunächst Priester des iranischen Gottes Ahura Mazda, des "Mazdaismus" war. Er trat jedoch bald mit einer eigenständigen Lehre auf, die von der Orthodoxie angegriffen wurde. Er starb nach bisherigem Überlieferungsstand eines gewaltsamen Todes.

Die genaueste Auskunft zur Lehre Zarathustras finden wir in den fünf "Gathas", liturgischen Texten, deren überlieferte Form erst im 7. Jahrhundert niedergeschrieben wurde, die inhaltlich und im Sprachstand allerdings überwiegend auf auf das vierte Jahrhundert vor Christus und weiter zurück verweisen: Ahunavaitī, Ushtavaitī, Spenta-mainyu, Vohukhshathra und Vahishtoishti Gatha. Die Gathas bestehen aus einzelnen Yasnas (Y.), "Ritualen", die wiederum in Hâts (Abschnitte, Kapitel) gegliedert sind. Auch die ganze Sammlung liturgischer Texte, in welcher die Gathas überliefert sind, wird als "Yasna" bezeichnet oder als "Avesta", wovon die Sprache, in der diese Texte (in zumindest zwei historisch unterschiedenen Sprachstufen) verfasst sind, ihren Namen bekam.

Die Bilderwelt der Gathas ist stark durch die Viehzucht geprägt, die (zu Zarathustra oder durch ihn) Sprechenden sind häufig Hirten, die sich sorgen um die Zerstörung und den Diebstahl ihrer Herden durch Menschen, welche vom Bösen angeleitet werden. Im Zentrum steht die durchaus als "heilig" zu verstehende Kuh, die sich auch direkt an Zarathustra wendet. In der Forschung wird noch gestritten darüber, ob wir hier und in anderen Parallelen zum Hinduismus einen Hinweis auf eine gemeinsame indoeuropäische Urreligion sehen können, die dem Hinduismus ebenso vorausging wie dem Zoroasthrismus. Oder ob der Zoroastrismus eher als eine spätere Abspaltung vom Hinduismus oder doch zumindest als von diesem stark beeinflusst aufzufassen sei.

Der Name Zarathustras erscheint in den Gathas häufig, an zwei Stelle in der zweiten Gatha (Y. 43,8 und Y. 43,16) spricht er gar in der ersten Person von sich, im Zwiegespräch mit Ahura Mazda, an weiteren Stellen spricht er indirekt von sich, nämlich in der dritten Gatha (Y. 49,12 und Y. 50,6) und in der vierten Gatha (Y. 51,11). In der ersten Gatha wird Zarathustra in dritter Person genannt (Y. 28,6, Y. 29,8, Y. 33,14), ebenso in der zweiten Gatha (Y. 46,13 und 46,19), in der vierten Gatha (Y. 51,12) und in der fünften (Y. 53,1ff - hier geht es um die Familie Zarathustras und die Nachfolge). Dazu erscheint sein Name in der zweiten Person in der zweiten Gatha (Y. 46,14). Wobei es sich an fast allen Stellen ohne Ich-Bezug auch um stilistisch geformte Selbstanreden handeln könnte. In der religiösen Rezeption wurden die Gathas in der Regel als Texte angesehen, die auf Zarathustra selbst zurückgehen. Die Forschung schließt sich dem nicht an.

Zentraler

Ansprechpartner in den Gathas ist Ahura Mazda ("der Weise

Meister" oder "Meister Weisheit" - Strausberg 2018, S. 8).

Ahura Mazda bündelt sechs Kräfte, Amesa Spentas,

Unsterbliche Heilige/Weise. Die beiden wichtigsten, in den

Gathas auch am häufigsten genannten sind Wahrhaftigkeit und

Gutes Denken. Diesen folgen in der Bedeutung Herrschaft und

Fügsamkeit. Das geringste Gewicht wird in den Gathas

Heilsein und Nichtsterben zugeteilt. In der Regel werden

diese Kräfte/Heilige/Weise auch paarweise genannt. (Vgl.

Erwin Wolff "Die Zeitfolge der Gathas", in: Herman Lommel,

Die Gathas des Zarathustra, 1971, S. 190.)

Zentraler

Ansprechpartner in den Gathas ist Ahura Mazda ("der Weise

Meister" oder "Meister Weisheit" - Strausberg 2018, S. 8).

Ahura Mazda bündelt sechs Kräfte, Amesa Spentas,

Unsterbliche Heilige/Weise. Die beiden wichtigsten, in den

Gathas auch am häufigsten genannten sind Wahrhaftigkeit und

Gutes Denken. Diesen folgen in der Bedeutung Herrschaft und

Fügsamkeit. Das geringste Gewicht wird in den Gathas

Heilsein und Nichtsterben zugeteilt. In der Regel werden

diese Kräfte/Heilige/Weise auch paarweise genannt. (Vgl.

Erwin Wolff "Die Zeitfolge der Gathas", in: Herman Lommel,

Die Gathas des Zarathustra, 1971, S. 190.)In den Gathas finden wir keinen expliziten Gegenspieler Ahura Mazdas, allerdings die beiden "Geister" ("Mainyus"), den "heiligen" ("spenta") und den "betrügerischen" (der hier noch nicht "angra", "zerstörerisch", genannt wird) als anfängliche Schöpfungen Ahura Mazdas. In der Yasna 30 und der Yasna 47 wird deren Zwillingscharakter genauer ausgeführt, auch mit den Kategorien "gut" und "böse" (Y. 30,3). Der betrügerische Geist wird in den Gathas gestaltet als ein Prinzip, das mit Ahura Mazda um den Vorrang über die Menschenseelen streitet, ihm allerdings deutlich untergeordnet ist. Ahura Mazda wird nicht, wie wir dies beim biblischen Gott finden, um Beistand dem "Bösen" gegenüber gebeten, sondern es wird ihm versichert, dass die Sprechenden/Anhänger seiner Religion sich gemeinsam mit ihm dem üblen Geist widersetzen (Y. 35,3ff). Das ist ein äußerst bemerkenswerter Zug dieses Gottes: Dass die Menschen gleichsam seine Verbündeten sind, nicht in erster Linie Bittsteller und auf Gedeih und Verderb ausgelieferte Abhängige. Wobei als der engste Verbündete Zarathustra erscheint (Y. 43,8). Ahura Mazda lebt und gedeiht durch seine Verehrung (Y. 36,5). Mehr noch: Ahura Mazda ist (auch) ein "werdender Gott": "By that spirit by which one upholds best thought you still grow, O Mazda Ahura" (Y. 31,7).

Der betrügerische Geist wird als "betrügerischer Einer" immer wieder Ahura Mazda selbst als "wahrhaftigem Einem" gegenübergestellt. Wobei mit beiden Ausdrücken auch menschliche Individuen gemeint sein können (zumindest den mir zugänglichen Übersetzungen zufolge) - dies dann auch im Plural (z.B. Y. 40,3 und Y. 31,20). Bemerkenswert am Gegenspieler ist, dass er nicht direkt an der Schöpfung beteiligt ist (vgl. Y. 45,7). Spätere mittelpersische Texte machen explizit deutlich, dass Ahreman und seine Abkömmlinge keine materielle Existenz haben, vielmehr darauf angewiesen sind, auf die materielle Welt indirekt einzuwirken über Menschen, die in ihren Bann geraten. Die Menschen selbst gehören zwei von Ahura Mazda regierten Welten an, der materiellen und der geistigen - die einander ergänzen (Y. 28,2; Y. 35,3; Y. 41,6). Die Gathas liefern nicht die geringste Grundlage für eine Unterscheidung nach materiell=böse, geistig=gut, wie sie dann der Manichaismus entwickelte. Der Weg vom betrügerischen Geist zu Ahreman liegt im geschichtlichen Dunkel.

Wie es scheint, ist die religiöse Postulation des Bösen gebunden an die Ausformung monotheistischer Glaubenssysteme. Lediglich bei Echnaton finden wir darauf keine Hinweise. Judentum und Zoroastrismus jedoch haben gemeinsam, dass mit der Formierung eines einzigen Gottes auch "das Böse" Gestalt gewinnt - dann allerdings erst in späteren Entwicklungen zu einem personifizierten umfassenden Bösen wird. Rudolf Steiner hat dies als Erster wahrgenommen und in seiner Anthroposophie Anleihen bei beiden gemacht, indem er sowohl Luzifer als auch Ahriman aufnahm in seine Lehre - in freilich eigenwilliger Gestaltung.

Ein ganz wesentlicher Unterschied zwischen dem Bösen in der Bibel und dem Bösen bei Zarathustra liegt darin, dass das biblische Böse, der biblische Versucher die Menschheit als Ganzes verführt und damit die Erbschuld begründet. Bei Zarathustra gerät jeder persönlich in die Versuchung, lädt jeder individuell Schuld auf sich - oder eben nicht. Und jeder individuell kann mit Unterstützung durch die guten Kräfte Ahura Mazdas durch eigene Entscheidung seine Schuld korrigieren, sich zum Guten wenden. Dazu braucht es keinen Messias, keinen Erlöser. Insofern ist die These von Foltz im Vorwort zu "Religions of Iran" mit einem Fragezeichen zu versehen: "Monotheisms are notoriously exclusive and intolerant." (Foltz 2013, S. XIII). In den Gathas gibt es dazu keine Belege. Dagegen zahlreiche Stellen, die Toleranz, Offenheit und Gleichberechtigung aller Menschen (unabhängig von der Herkunft, unabhängig vom Geschlecht - s. Y. 39,2) propagieren.

Lektüreempfehlungen:

Gustav Roskoff, Die Geschichte des Teufels, 1987 (zuerst 1869)

Michael Strausberg, Zarathustra und seine Religion, 2018 (dritte, durchgesehene Auflage; zuerst 2005)

Harald Strohm, Die Geburt des Monotheismus im Alten Iran. Ahura Mazda und sein Prophet Zarathustra, München: Wilhelm Fink, 2014

Abbildung: Ahura Mazda, Persepolis, 5. Jahrhundert vor Christus.

Buddha

Siddhartha Gautama (Sanskrit)/Gotama (Pali) lebte nach der "korrigierten langen Chronologie" der Buddhismus-Forschung 563-483, nach neueren Berechnungen 450-370 v. Chr.. Er wurde als Sohn des Fürsten Shudhodana ("der reinen Reis züchtet") aus der Sippe der Shakya im heutigen Nepal geboren, in Lumbini bei Kapilavastu. Der Beiname "Buddha" bedeutet "der Erwachte" und wurde ihm als erstem gegeben, dann aber auch auf eine Reihe von Vorgängern und Nachfolgern übertragen. Ein weiterer Beiname war Shakyamuni - der Weise aus dem Shakya-Geschlecht. Gautamas Vater war im heutigen Sinne vermutlich eher ein wohlhabender Gutsherr und Gouverneur, nicht, wie die Überlieferung möchte, ein "prächtiger König", der den Sohn zum "Weltenherrscher" machen wollte. Sein Reich mit Kapilavastu als Hauptstadt war von Begehrlichkeiten mächtiger Nachbarn bedroht. Vor allem von der südwestlich gelegenen Koshala-Monarchie, der die Shakya tributpflichtig waren. Koshala gehörte zum Einflußbereich des Brahmanentums, während das kleine Reisbauern-Reich der Shakya religiös von Naturverehrung und asketischen Wandermönchen geprägt war.Die Ehe der Eltern Gautamas blieb 20 Jahre kinderlos, bis der späte Sohn geboren wurde. Seine Mutter starb wenige Tage nach der Geburt, ihre Schwester trat an ihre Stelle. Im Alter von 16 Jahren wurde Gautama mit einer Cousine verheiratet. Mit 29 bekam er einen Sohn, den er Rahula nannte, was er später einmal als "Fessel" explizierte. Im gleichen Jahr unternahm er der Legende zufolge die berühmten vier "Ausfahrten" aus dem Palast der Familie, bei denen ihm zunächst Alter, Krankheit und Tod begegneten, was ihn, der bislang abgeschirmt von den Unbilden des Lebens aufgewachsen war, tief erschütterte. Die vierte Ausfahrt führte ihn mit einem asketischen Wandermönch zusammen, dessen Leben er als vorbildlich ansah, um die existentiellen Lebensbedrohungen nicht mehr fürchten zu müssen. Woraufhin er die Familie verließ, um ein Leben als Wanderprediger zu führen. Wanderprediger/Bettelmönche waren im damaligen Indien äußerst angesehen. Es gibt in den Lehrschriften, die ich nach der Ausgabe von Mylius hier zitiere als "Nummer Korb.Nummer Abteilung.Name", das Lehrgespräch über den Lohn des Bettelmönchdaseins (1.1.Sāmaññaphala-Sutta). Darin lässt der Buddha seinen Gesprächspartner, den Magadha-König Ajātasattu, ausführen, was ein Bettelmönch zu erwarten habe bei ihm: "Vielmehr würden wir ihn begrüßen, uns vor ihm erheben, ihn zum Sitzen einladen, ihm Kleidung, eine (gefüllte) Almosenschale, eine Lagerstatt und im Krankheitsfall medizinische Behandlung anbieten" (zit.n. Mylius 1983/98, S. 81).

Im Alter von etwa 35 Jahren erreichte Siddhartha der Überlieferung zufolge unter einem Pappelfeigenbaum/Bodhi-Baum sein Erwachen. Darauf erhielt er den von ihm selbst auch beanspruchten Beinamen "Buddha" ("der Erwachte"), häufig wird er auch angesproche als "Baghavan" ("der Erhabene"). Bald umgab ihn eine große Mönchsgemeinde. Zur Zeit des Gespräches mit Ajātasattu sollen es 1350 gewesen sein!

Auf den ersten Blick und besonders im Blick auf die westliche Rezeption erscheint der Buddhismus als Religion einer saturierten Gesellschaftsschicht, die schon ausreichend mit materiellen Güter versehen ist und nun auch noch die Befreiung von Alter, Krankheit und Tod begehrt. Siddharthas erste Predigt nach dem Erwachen bei Benares, vor fünf Anhängern/Mönchen, leitete er der Überlieferung zufolge mit den Worten ein "Öffnet euer Ohr, ihr Mönche: Die Erlösung vom Tode ist gefunden." (zit. n. Michaels 2011, S. 21). Doch er erreichte als Wanderprediger auch die einfachen Leute, so die Überzeugung des Religionswissenschaftlers Axel Michaels: "Er sorgte sich um das 'Seelenheil' aller, weitgehend unabhängig von ihrem sozialen Stand, ihrer Herkunft, ihren rituellen Verpflichtungen und ihren ökonomischen Möglichkeiten." (Michaels 2011, S. 25). Aus den tradierten kanonischen Texten ist allerdings nicht zu erschließen, was er dem einfachen Volk gesagt haben mag. Seine Lehrreden wenden sich an Mönche und an Vertreter der Führungsschicht. Als besondere historische Leistung des Buddha sieht Michaels die Abkehr von der brahmanischen Praxis, Seelenheil auch von Opfergaben abhängig zu machen: "Seine Lehren erschütterten den jahrhundertealten vedischen Opferritualismus der Brahmanen" (Michaels 2011, S. 25). Dies könnte seine Popularität mit begründet haben, waren die Opferrituale doch häufig sehr kostspielig.

Grundsätzlich ist davor zu warnen, allzu unbefangen von "dem Buddhismus" zu reden, da keine höchste Lehrautorität, keine verbindliche Auslegungspraxis und keine dogmatischen Kontrollinstanzen etabliert wurden - auch wenn es Versuche dazu gab, etwa im "Konzil von Rājagaha" nach Buddhas Tod. Der Buddhismus differiert erheblich nach Schulen, Regionen und historischen Epochen. Michaels vertritt gar die Auffassung, erst der Historismus habe "analog zum Christentum den Buddha als Religionsstifter und den Buddhismus als Religion" konstruiert (Michaels 2011, S. 13). Überspitzt formuliert lässt sich sagen, es gebe zwar Buddhisten, aber keinen Buddhismus. Strittig ist auch nach wie vor, ob der Buddhismus als Religion oder als Philosophie aufzufassen sei (vgl. Mylius 1983/1998, S. 39). Der Buddha selbst bezeichnete seine Lehre als "mittleren Weg" zwischen der, modern ausgedrückt, Orientierung am Lustprinzip und der Selbstkasteiung. Was schon deutlich macht, dass es ihm wesentlich um eine Weise der Lebensführung ging. Dies trug entscheidend dazu bei, seine Lehre bis in die Gegenwart hinein populär zu halten.

Gegenstand bereits der berühmten ersten Predigt (1.3.Dhammacakkappavattana-Sutta - nachzulesen in Mylius 1983/1998 auf den Seiten 242 bis 246) sind die sogenannten "Vier edlen Wahrheiten". Deren erste lautet "Alles ist Leiden". Als Ursprung des Leidens wird zweitens der "Durst" ("tanhā), das Begehren ausgemacht. Begehren, Durst, Trieb - womit man "tanhā" übersetzen kann - erscheinen negativ beim Buddha dreifach, als Liebesdurst/Sexualität, Seinsdurst/Lebenswillen und Wohlstandsdurst/Besitzstreben. Das Begehren kann aufgeklärt werden durch die Einsicht in den Illusionscharakter der realen Welt und umgelenkt auf das Nirwana, so die dritte Wahrheit. Die vierte Wahrheit lässt sich paraphrasieren als "Du musst dein Leben ändern" und umfasst den "Achtfachen Pfad" der buddhistischen Ethik zur Erlösung ("moksa"), mit der Forderung nach rechter Anschauung/Einsicht (in Pali, der Sprache buddhistischen Schriftguts: samma ditthi), rechtem Denken/Entscheiden (samma sankappa), rechtem Sprechen/Reden (samma vaca), rechtem Handeln/Tun (samma kammanta), rechter Lebensführung (samma ajiva), rechtem Bemühen/Streben (samma vayama), rechter Besinnung/Wachheit (samma satti) und rechter Konzentration/Versenkung (samma sammadhi). Kern der Lehre des Buddha ist die Arbeit an der Aufhebung des (letztlich kosmischen) Lebenswillens, den er als Ursache allen Werdens (einschließlich der Wiedergeburt) und damit auch allen Leidens ansah. Verbunden ist in eigentümlicher Gegenspannung zu den - aus westlicher Sicht - eskapistischen Zügen im Leben und in der Lehre des Buddha auch die Zuwendung zu weltlichem Leid, um dieses zu mildern. Insbesondere im späteren Mahāyāna-Buddhismus, der sich um die christliche Zeitenwende herausbildete, wird das so dargestellt.

Zentrale Konzepte des Buddhismus sind, wie auch im Hinduismus, Wiedergeburt (Punabbhava, im Hinduismus Punarājāti), Karman und Nirwana. Die erste Predigt des Buddha trägt in der Überlieferung den Titel "Drehen des Dharmarads“ ("Dharmachakra Pravartana"). Dharma bedeutet Lehre, Regel, Ordnung, Gesetz, Ethik. Analog zum Rad/Kreislauf der Wiedergeburten (Samsāra) setzt das Befolgen der Lehre eine Bewegung in Gang, die nun das Samsara aufzuheben vermag. Das Karman gleichsam als Antriebsenergie des Samsara kann im Verstehen und Befolgen der Lehre positiv beeinflusst werden und zur Erlösung (Moksha) führen, die den Übergang ins Nirwana bedeutet. Eine klare Abgrenzung der beiden Begriffe Moksha und Nirwana ist schwierig, da es (ausgehend von unterschiedlichen Auffassungen im Hinduismus) hierzu erheblich differierende Schulauffassungen gibt. In entscheidender Abkehr vom Hinduismus sind die Grundlagen für das Erreichen der Erlösung und das Eingehen in das Nirwana im Buddhismus individuelle Erfahrung und ethisches Verhalten, nicht durch Priester vermittelte Offenbarung und Opfergaben. Insbesondere wendete der historische Buddha sich entschieden gegen Tieropfer. Bemerkenswert ist auch die religiöse Verwendung des Sanskrit-Begriffes "Maya", der im allgemeinen Sprachgebrauch Illusion, Zauber, Schönheit, Kreativität bedeuten konnte. Während er im Hinduismus neben "Illusionswelt" auch kosmische Schöpferkraft (weiblich gedacht) bezeichnen kann, ist er im Buddhismus nur negativ belegt. Dass die Mutter des Buddha der Legende zufolge "Maya" hieß, wird landläufig mit ihrer besonderen Schönheit erklärt. Angesichts der positivistischen Züge in der Lehre des Buddha stellt sich die Frage, ob wir seine "Maya" nicht auch in Analogie zu einem konstruktivistischen Weltverständnis lesen müssen. Der Soziologe Werner Vogd hat hierzu 2014 in seiner Publikation "Welten ohne Grund" interessante Überlegungen vorgetragen.

Gautama hat sich nach der Überlieferung selbst nie als Gott oder auch nur als in besonderer Weise mit dem Numinosen Verbundener gesehen, sondern lediglich als Überbringer einer Lehre ("dharma"). Und diese Lehre wurde ihm nicht, wie es zuvor und in der Folge bei Religionsgründern üblich war, durch ein höheres Wesen, im jüdisch-christlichen Kontext als "Gott" bezeichnet, offenbart. Dass er indes im Mahāyāna (im "Großen Fahrzeug/Weg", der Ausprägung des Buddhismus, die um die christliche Zeitenwende entstand) in die Transzendenz entrückt wurde durch seine Anhänger verweist auf ein Desiderat, das Desiderat eines Gottes für alle, nachdem die Brahmanen-Kaste in Indien das Numinose zu einer spekulativen Entität gemacht hatte, zugänglich nur Eingeweihten. Strukturelle Analogien zur Wende des Protestantismus gegen die Praxis des westlichen Christentums sind erkennbar, allerdings verbieten sich rasche Kurzschlüsse. Alleine schon, weil keine der höheren hinduistischen Gottheiten oder andere Gottesvorstellungen im Buddhismus eine Rolle spielen, auch wenn der Buddha des Mahāyāna starke Ähnlichkeiten mit der Christus-Figur zeigt. Die Boddhisattvas des Mahāyāna sind am ehesten christlichen Heiligen vergleichbar, Wesen einer höheren karmischen Entwicklungsstufe. Und wenn in buddhistischen Texten von Göttern oder Teufeln die Rede ist, sollte dies nicht aus theistischer Sicht verstanden werden. Das macht eine Passage zum Ende der ersten Rede des Buddha deutlich: "Durch den Erhabenen ist (...) das höchste Rad der Lehre in Bewegung gesetzt worden; zurückzurollen ist es weder durch einen Gott und durch keinen Teufel, nicht durch Brahma noch durch irgend jemand in der Welt." - 1.3.Dhammacakkappavattana-Sutta - zit.n. Mylius 1983/1998, S. 245. Allerdings differieren auch hier die unterschiedlichen Schulen und regionalen Ausprägungen des Buddhismus erheblich.

Es scheint auch zu einer Art der Konkurrenzbeziehung zwischen Hinduismus und Buddhismus gekommen zu sein mit Blick auf die Attraktivität der jeweiligen Vorstellung vom Nirwana. Der Buddha selbst sah im Brahmanentum allerdings keine ernstzunehmende Konkurrenz, so bezeichnete er im Lehrgespräch über die Kenner der drei Veden (1.1.Tevijja-Sutta) ihre Lehre von der Verbindung mit Brahma als Eintritt ins Nirwana unverblühmt als "töricht". In einer beispielhaften positivistischen Argumentation setzt er auseinander, dass die Rede vom Brahma nichtig sei, da es keine Erfahrung des Brahma gebe. "Wenn die die drei Veden kennenden Brahmanen zu einer Gemeinschaft mit jemand, den sie nicht kennen, den sie nicht sehen, den Weg zeigen wollen, (... "aus dem Kreislauf der Wiedergeburten" ...) so ist dieser Standpunkt nicht annehmbar." (zit.n. Mylius 1983/98, S. 117). In seiner Argumentation verfolgt der Buddha (und dies nicht nur hier) übrigens eine Strategie, die große Ähnlichkeit mit der Mäeutik/Hebammenkunst des Sokrates aufweist, die etwa zeitgleich entstanden ist.

Auffallend an der ursprünglichen Lehre des Buddha ist die letztlich negative Wertung der menschlichen Existenz als permanentes Leiden, dem nur durch Aufgeben des Lebenswillens zu begegnen sei. Allerdings hat der Buddha sich entschieden gegen Selbsttörung ausgesprochen! Auch Kasteiung hat er abgelehnt. Die Themenkreise Frauen, Sexualität und Geburt sind in seiner Lehre aus heutiger Sicht jedoch hoch problematisch abgehandelt. Frauen neigen danach zur Untreue, Sexualität blockiert den Weg zur Erlösung und Geburt wird nur umgewertet positiv gesehen als Selbstgeburt des Erleuchteten. Vor dem Hintergrund, dass sein eigener Vater erst 20 Jahre nach der Heirat ein Kind bekam und Siddhartha selbst erst 13 Jahre nach der Heirat, dass weiters die Mutter bald nach der Geburt starb und deren Schwester, Zweitfrau des Vaters und vermutlich Mutter seiner beiden Halbgeschwister, ihre Rolle übernahm, kann über psychologische Motivationen spekuliert werden. Zum Verständnis der Lehre und ihrer historischen sowie strukturellen Einordnung ist dies allerdings ohne Belang.

Ich sehe den Beitrag des Buddhismus zum Thema "Gottesvorstellungen" vor allem darin, ein religiöses Modell anzubieten, ohne auf eine Gottesvorstellung zu rekurrieren - im Unterschied aber zur Philosophie an einem integrativen Transzendenzbezug festzuhalten in der Konzeption des "Nirwana". Während sich im östlichen Mittelmeerraum der Monotheismus ausbreitet, unternimmt es Gautama, den Ansatz aller Gottesvorstellungen, den Schöpfungsursprung, in Frage zu stellen. Vergleichbares ereignet sich etwa zeitgleich im Daoismus, dort aber als Bejahung des Kreislaufes von Werden und Vergehen. Dass der Buddha selbst dann zu einer Gottheit gemacht wurde, war sicherlich für die Entwicklung des Buddhismus zur Weltreligion von Bedeutung, spielt in meinem Kontext aber keine Rolle.

Lektüreempfehlungen:

Klaus Mylius, Die vier edlen Wahrheiten. Texte des ursprünglichen Buddhismus, Ditzingen: Reclam, 1983/1998

Axel Michaels, Buddha. Leben, Lehre, Legende, München: C. H. Beck, 2011

Jesus Christus

Die Christus-Vorstellung besteht im Kern aus drei (schon im

Alten Testament zu findenden) Komponenten, die sich fassen

lassen als "Nullstellung", "Bejahung" und "Utopie", analog

zur Trias "Glaube, Liebe, Hoffnung" (umgestellt nach 1.

Korinther 13.13). Die "Nullstellung" (keineswegs zu

verwechseln mit einem modernistischen "Reset") impliziert

die Möglichkeit eines radikalen Neuanfangs, der selbst die

"Erbsünde" aufzuheben vermag in einem Glaubensakt, der von

individueller wie kollektiver Vergangenheit absieht. Dieser

Glaubensakt bedarf einer Verstetigung durch die Bindung an

ein Prinzip, das alles Gegenwärtige zunächst einmal

vorbehaltlos bejaht und jede Fortsetzung vergangener

Auseinandersetzungen und Konkurrenzen aussetzt in einem

permanenten Akt von Selbst- und Fremdbejahung ("liebe deinen

Nächsten wie dich selbst"). Und schließlich wird jedem

vergleichenden Zweifel begegnet durch die Blickwendung nach

vorne, sei es in diesseitiger Erfüllung in der Nachfolge

Christi, sei es durch die Erwartung von Wiederkunft, Gericht

und Auferstehung.Hier soll, im Anschluss an zuerst von Friedrich Schleiermacher vorgetragene Auffassungen, das in Jesus Christus gefasste Konzept abseits aller Trinitätsdiskurse gelesen werden als ein für sich stehendes Gottesbild. Die Untersuchung gilt dabei vor allem vier Aspekten des Jesus Christus: Verletzlichkeit, Humanismus, Leiblichkeit und Individualismus. Diese Aspekte sind eng korreliert, insofern natürlich die Leiblichkeit auch Verletzlichkeit mit sich bringt und dieses Gottesbild in besonderer Weise - über den Leib als menschlichen - mit den Anliegen der Menschheit und den Grundlegungen des Humanismus als Weltanschauung, die auf Individualität basiert, verbindet.